本日2校時に、第2学期の終業式を行いました。

子どもたちは立派な態度で式に臨み、2学期の振り返りや冬休みへの心構えなどについて話を聞いて確認することができました。

校長からは、2学期にはたくさんの優しい姿をすることができたこと、3学期も友達と優しく過ごしてほしいことを話しました。

(くわしくは校長室だよりをご覧ください R5校長室だより15号.pdf)

次に、児童代表で、1年生のお子さんが2学期の反省と冬休みのめあてを発表しました。2学期は水泳とさめっ子フェスティバルをがんばったこと、冬休みには漢字練習とメディアコントロールをがんばることを、堂々と発表しました。

式の最後には、生徒指導担当の先生から、冬休み中に注意して欲しいとこととして「凍結した池、火遊び、交通事故に注意すること」「時間を守ること」「お金の使い方に気を付けること」「マナーを守ること」「冬休みならではの思い出を作ること」についてお話をしました。

全校生のみなさん、本当に2学期よくがんばりました。3学期、また元気に登校してくれることを楽しみに待っています。

保健室前の掲示板には、保健室の先生からのプレゼントが貼られています。

プレゼントボックスを開けると、冬休みの過ごし方に関するメッセージが書かれています。

ぜひこのプレゼントを読んで、冬休みを健康に過ごして欲しいと思います。

3年生は、国語の授業で作成した宝探し冒険物語の発表会を行いました。

物語の原稿をタブレットに取り込んでみんなで見ることができるようにし、お互いにコメントを交流しました。

起承転結を意識した楽しい冒険物語がたくさんできました。子どもたちの想像力はすばらしいと改めて感じました。

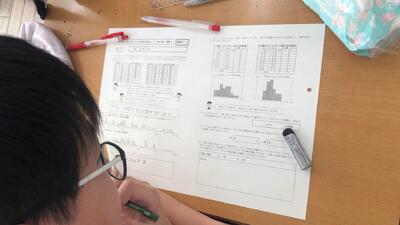

6年生では、2学期の算数のまとめとして、パワーアップタイムを行いました。

これまでの学習をもとにした発展的なプリントに挑戦します。

校長、教務主任、担任が授業に入り、丸付けとアドバイスを行いました。

鮫川小では、これまで業間の時間にマラソンを行ってきましたが、冬期間は長なわに挑戦します。

今日は、各学年ごとに校庭に集まり、みんなで長なわ跳びを行いました。

何回跳べるようになるかとても楽しみです。

4年生は、「大切な体」に関する学習を、担任と養護教諭のチームティーチングで行いました。

4年生は、男女の体の違いなどに気付く年代で、体の大切な部分を守ろうとする意識を高めることが大切です。

授業では、水着で隠れているところは大切な部分(プラーベートゾーン)であること、大切な部分を見せたり、触ったり、触らせたりしてはいけないことを学習しました。

また、グループごとになり、他人から体の大切な部分に関して嫌なことをされたらどう対処すればいいかも友達と具体的に話し合いました。

授業の最後には「体の大切な部分を守ることの大切さがわかった」「嫌なことをされたらどのようにすればいいかよくわかった」などと書かれており、大変いい学習になりました。

2年生は、お楽しみ会を開きました。

それぞれのグループごとに準備してきたゲームや出し物を行いました。

道具や進行表などを作って発表するなど、自主的な取組がたくさん見られ、成長が感じられました。

お笑いなどの出し物の発表では1年生も招待し、一緒に楽しい時間を過ごしました。

5年生は、国語で詩の学習をしています。

教科書の詩を読んで直喩、暗喩などの表現技法を確認した後、お気に入りの詩と感想を友達と紹介し合いました。

明日は図書室の本からお気に入りの詩を見つけ、紹介する予定です。

朝、校庭の見守りをしていると、2年生のお子さんが「校長先生、二重跳びできるようになりました。見てください。」と声をかけてくれました。

今日も寒い朝でしたが、子どもたちは元気になわとびをしています。